Miguel Ángel

Miguel Ángel

- Biografía

- Escultura

- Pintura

- Arquitectura

La pintura de Miguel Ángel

Miguel Ángel no amaba demasiado la pintura, o al menos no la prefería sobre las demás artes, pues la escultura tenía para él primacía absoluta. Sin embargo, su obra pictórica tiene una importancia tan considerable como sus trabajos escultóricos y arquitectónicos, a pesar de ser discontinua en el tiempo y de deberse más a la voluntad o imposición de otros que a su libre iniciativa. Hay que tener en cuenta, además, que su primer aprendizaje fue en el ámbito de la pintura: tras una inicial resistencia, su padre accedió a colocarlo en el taller de Domenico Ghirlandaio en abril de 1488, cuando tan sólo contaba trece años.

Miguel Ángel (retrato atribuido a Sebastiano del Piombo, c. 1522)

Los testimonios más antiguos de esta primera actividad son tres dibujos a pluma, copias de detalles de los frescos de Giotto en la iglesia de Santa Croce y de Masaccio en el Carmine. Mucho antes de cumplirse el período durante el cual debía permanecer con Ghirlandaio, el muchacho encontró su verdadera escuela y sus auténticos maestros en el jardín mediceo de San Marcos, donde empezó a esculpir bajo la atenta dirección de Bertoldo di Giovanni; muy pronto, su enorme talento plástico iba a sorprender a sus contemporáneos.

El artista abandonó Florencia tras la muerte de Lorenzo de Médicis en 1492, viajó a Venecia, residió durante un año en Bolonia y, en 1496, se trasladó a Roma invitado por el cardenal Riario. No se conservan pinturas suyas de esta etapa de peregrinación, y hay que esperar hasta 1501, cuando regresa por primera vez a Florencia, para encontrar algún rastro de su actividad fuera del mundo de la escultura. En la capital toscana pudo admirar el cartón de Santa Ana de Leonardo da Vinci expuesto en el convento de la Annunziata, y en él se inspiró para confeccionar dos dibujos (uno en Oxford y el otro en el Museo del Louvre, París) en los cuales afrontaba el mismo problema compositivo, consistente en formar una unidad con tres figuras.

Primeras obras maestras

Habiendo sido puesta en duda la autoría miguelangelesca de la Madonna de Manchester (h. 1510), así llamada por la ciudad donde fue expuesta por primera vez en 1836 (hoy en la National Gallery de Londres), su pintura más antigua es la celebérrima tabla circular realizada en torno a 1505 para conmemorar la boda de Agnolo Doni con Maddalena Strozzi, y que con el nombre de Tondo Doni se conserva en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Representa a la Sagrada Familia con San Juan, pero Miguel Ángel quiso abordar este tema tan popular con absoluta independencia de la consuetudinaria tradición iconográfica, confiriendo a sus personajes la actitud que mejor servía a la expansión de sus particulares ideas plásticas.

La Sagrada Familia o Tondo Doni (c. 1505), de Miguel Ángel

Casi como si se hubiese descorrido una cortina de improviso, los protagonistas de esta pintura parecen haber sido sorprendidos en el momento de componer la escena: la Virgen María recibe al Niño de las manos de San José para colocarlo en su regazo, mientras en segundo término San Juan Bautista niño contempla el grupo. Los tres forman un bloque compacto y ondulante de masas encadenadas, elaborado a base de notables efectos escultóricos. El propio autor escribió que la pintura le parecía tanto mejor cuanto más cercana al relieve, pero sería errado considerar esta obra como la simple transposición pictórica de una escultura.

De hecho, la disposición del grupo parece estudiada para obtener un máximo relieve pictórico, es decir, asignando un único punto de vista al espectador. Éste percibe toda la energía plástica y el movimiento creado por la torsión del cuerpo de la Virgen en contrapposto, así como por el modelado del brazo, cuyo codo parece salir del plano de la pintura. En los agudos perfiles y en la contenida energía de los miembros doblados y dispuestos a desplegarse como un resorte se materializa pictóricamente el vigoroso lenguaje expresado poco antes en el magnífico David. También los colores, con su tonalidad casi estridente, más que ser permeables a la luz la reflejan, poniendo así de manifiesto las partes salientes.

En 1504 recibió del gonfalonero florentino Pier Soderini el encargo de pintar al fresco una escena de guerra en la Sala del Consiglio del Palazzo Vecchio, frente a la cual debía figurar La batalla de Anghiari, de Leonardo da Vinci. Al tumultuoso vórtice de la visión leonardesca, Miguel Ángel pretendía contraponer los nítidos volúmenes de los desnudos agitados y elásticos de los soldados florentinos, que gracias a la vigilancia de Manno Donati y a pesar de haber sido sorprendidos por las tropas pisanas mientras se bañaban en el Arno cerca de Cascina, lograron la victoria en la batalla que siguió.

El cartón del fresco, que estuvo precedido por una serie de estudios y que se expuso en el palacio junto con el realizado por Leonardo, levantó en Florencia una oleada de admiración. No obstante, la obra no se llevó a cabo porque, en marzo de 1505, Miguel Ángel hubo de partir hacia Roma para erigir el mausoleo del papa Julio II, y el cartón fue destruido en 1512 por Baccio Bandinelli, celoso del talento de su gran rival.

La Capilla Sixtina

Los proyectos del mausoleo se interrumpieron a su vez, y el papa Julio II le impuso, en 1508, la decoración al fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina. Al principio el artista intentó resistirse, aduciendo su escasa familiaridad con la técnica del fresco, pero su oposición fue inútil y en mayo de ese año dio comienzo a la empresa, que le ocupó hasta octubre de 1512: cuatro años llenos de indecibles fatigas y profundos desalientos. De estos padecimientos y de la soledad en que, una vez despedidos los ayudantes, se encerró el artista, nació no sólo la más completa manifestación del genio buonarrotiano, sino una de las obras maestras del arte de todos los tiempos.

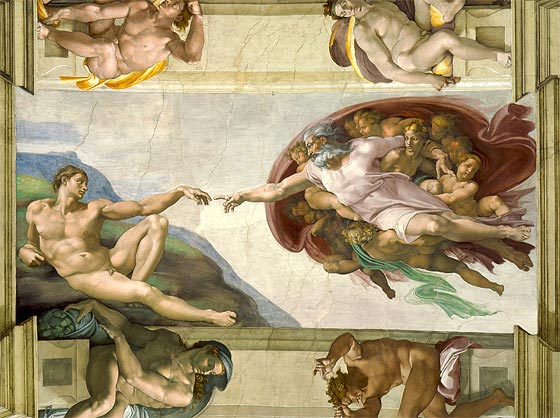

Parte central de la bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512)

Resulta arduo establecer el criterio con el que Miguel Ángel escogió los personajes y las escenas que llenan el techo de la capilla, así como el significado que tuvo para su profunda y compleja espiritualidad la evocación de una era y de una humanidad primordiales balanceándose sobre las historias de Moisés y Jesucristo, que con anterioridad habían pintado Perugino, Botticelli, Pinturicchio, Signorelli y otros artistas en las paredes del pequeño templo.

En el aspecto iconográfico y compositivo se pueden reconocer tres zonas diferentes en la articulada trama de la obra miguelangelesca, cada una de las cuales refleja un contenido histórico y simbólico particular. En la zona inferior, formada por los triángulos y los lunetos, están representadas las familias de los antecesores de Cristo, que simbolizan a la humanidad primitiva aún no redimida por el mensaje cristiano y condenada a peregrinar sin descanso y a vivir en la angustia de su incierto destino; las cuatro pechinas angulares (con El castigo de Amán, La serpiente de bronce, Judith y Holofernes y David y Goliat) ilustran las cuatro salvaciones milagrosas del pueblo de Israel.

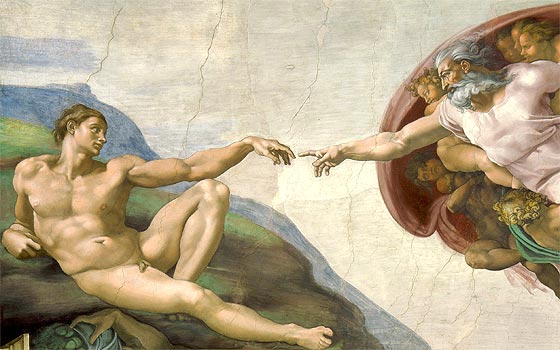

Encima se alinean los doce tronos de los profetas y las sibilas que preanuncian la Redención, mientras que en lo alto de la bóveda nueve escenas del Génesis, entre las que destaca La creación de Adán, ilustran los orígenes del mundo y del hombre, el pecado original, el castigo divino y la condición humana, prisionera de los sentidos. Estas nueve vistas centrales están enmarcadas por diecinueve figuras de jóvenes ignudi (desnudos) que se encuentran entre las más admirables creaciones de la bóveda.

La creación de Adán (Capilla Sixtina, 1508-1512)

La audaz contraposición de masas y volúmenes emana una vitalidad que se plasma en las relaciones dinámicas de tensión, de torsión y de movimiento, desarrollando con variedad inagotable el tema de la figura sentada. En las actitudes de los profetas están además representados los más diversos grados de la meditación, desde el estudioso recogimiento de Zacarías a la tumultuosa sorpresa de Ezequiel, pasando por la apesadumbrada reflexión de Jeremías o la hercúlea pose de Jonás. Este último gira sobre su torso colosal, admirado por la aparición de Dios en el recuadro que se halla sobre él.

En la bóveda de la Capilla Sixtina culmina la fuerza expresiva de Miguel Ángel. El artista ha superado las angustias y resuelto las dudas con un supremo acto de voluntad, concibiendo sus visiones y traduciéndolas al lenguaje pictórico con una seguridad y una fe en los propios recursos que no se repetirán en las obras siguientes, animadas por otro espíritu muy distinto. Ante la brillante plenitud de su lenguaje pictórico, no suena exagerado el elogio que hizo Vasari: "Esta obra ha sido y es verdadera lámpara de la pintura, derramando sobre este arte tanto esplendor que ha alcanzado para iluminar el mundo, durante tantos centenares de años sumido en tinieblas."

El Juicio Final

Probablemente al mismo tiempo que pintaba la bóveda de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel dejó incompleta una tabla con el Santo Entierro (National Gallery, Londres), aunque su autoría ha sido puesta en duda. Durante los veinte años siguientes los pinceles del artista permanecieron inactivos, y su genio se mantuvo absorbido completamente por empresas escultóricas y arquitectónicas.

En 1533, el papa Clemente VII le encomendó el fresco del Juicio Final, que debía constituir el terrorífico epílogo a la historia de la humanidad cuyo prólogo había representado en la bóveda de la capilla. Tras un largo período preparatorio documentado por una serie de bellos dibujos, Miguel Ángel puso manos a la obra en mayo de 1536, ya bajo el pontificado de Paulo III. Al ser descubierto solemnemente a finales de 1541, el inmenso fresco de diecisiete por trece metros maravilló a toda Roma.

La Virgen y Jesucristo en El Juicio Final (Capilla Sixtina, 1536-1541)

El antiguo tema del Dies Irae aparece interpretado en su aspecto más trágico, tanto en los patéticos episodios singulares como en el vertiginoso conjunto, que ofrece la visión estremecedora y casi alucinada de un cataclismo cósmico. Dentro de la tumultuosa marea de personajes que se agolpan en el fresco, desplegándose sobre la superficie mural como si se tratara de un inmenso tapiz, una figura gesticulante se destaca sobre las demás: la de Cristo, joven musculado que lanza impetuosamente su maldición sobre la turba de los pecadores. La mano levantada y abierta imprime una suerte de movimiento rotatorio a la muchedumbre, que se desploma en el lado derecho del fresco, mientras en el izquierdo parece elevada hacia lo alto por una tromba de viento tempestuoso.

En esta inestabilidad de remolino, en este denso girar de cuerpos en el que se alían los elementos plásticos y dibujísticos, los volúmenes se disgregan rodeados de sombras fantasmales, los planos se fragmentan y los colores parecen descomponerse en una humeante y espectral palidez. Asistimos de este modo a una profunda transformación del estilo pictórico de Miguel Ángel, que, en su intento de espiritualizar aún más su lenguaje figurativo, sobrepasa la tradición formal del Renacimiento, cultiva el poder del desorden y anticipa algunos aspectos de lo que más tarde será el gusto barroco.

La última empresa pictórica de Miguel Ángel fue la decoración de la Capilla Paulina en el Vaticano, iniciada en 1542 y terminada en torno a 1550. Consiste en dos escenas al fresco (La conversión de San Pablo y La crucifixión de San Pedro) pobladas de oscuras e inquietas figuras de lentos y graves movimientos entre paisajes de áridas colinas. Del estilo macizo, abstracto y desequilibrado y de la composición de ambas escenas emana una fúnebre y desconsolada poesía penitencial que refleja el desolado y áspero estado de ánimo que el artista padeció en su vejez. Unos pesados y compactos dibujos de la Crucifixión (Windsor y Oxford) son sus últimas obras conservadas.

Cómo citar este artículo:

Tomás Fernández y Elena Tamaro. «» [Internet].

Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en

[página consultada el ].

Editorial Biografías y Vidas

Editorial Biografías y Vidas