La Revolución Industrial

Con el nombre de Revolución Industrial se designa el conjunto de cambios económicos y tecnológicos que transformó la sociedad agraria y artesanal del Antiguo Régimen en las modernas sociedades industriales, dotadas de una dinámica de crecimiento económico sostenido. Aunque el hombre ha gobernado la naturaleza y «fabricado» objetos desde la más lejana antigüedad, la producción industrial propiamente dicha (es decir, la fabricación a gran escala de bienes mediante máquinas movidas por energía inanimada) no comenzó hasta mediados del siglo XVIII en Inglaterra, marco de inicio de la Revolución Industrial.

Desde entonces, la industria ha evolucionado enormemente, y la perspectiva temporal ha permitido a los historiadores señalar en su desarrollo distintas fases, para cuya acotación suele emplearse, entre otros criterios, el predominio de ciertas fuentes de energía, materias primas o sectores industriales. Se han propuesto diversas periodizaciones de la industrialización de los países capitalistas más desarrollados, esencialmente los de Europa occidental y América anglosajona. Aunque algunos autores han acuñado para tiempos recientes expresiones como «Tercera Revolución Industrial» (e incluso Cuarta), únicamente las etapas denominadas «Primera Revolución Industrial» (o «Revolución Industrial» a secas) y «Segunda Revolución industrial» gozan del favor casi unánime de los especialistas.

La Primera Revolución Industrial abarcaría aproximadamente desde mediados del siglo XVIII hasta 1870, mientras que las transformaciones que caracterizan la Segunda Revolución Industrial se produjeron principalmente entre 1870 y la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Aunque el primer periodo comprende un fenómeno primordialmente británico, su éxito se propagó rápidamente a parte del continente europeo, por lo que por extensión se denomina también «Revolución Industrial» a los diversos procesos nacionales de industrialización iniciados más tardíamente en otros países.

Que se califique de «Revolución» lo que parece un tranquilo avance evolutivo no sorprende cuando se tiene en cuenta que los medios de subsistencia de la especie humana y sus estructuras económicas apenas habían experimentado cambios sustanciales desde el Neolítico. De hecho, se ha hablado de «Revolución neolítica» para indicar la trascendencia que tuvo para el devenir de la humanidad, a partir del 9000 a.C., el paso de una economía de caza y recolección a otra fundada en la agricultura y la cría de ganado, con consecuencias lentamente verificadas pero importantísimas: aumento y sedentarización de la población, establecimiento de aldeas, excedentes que impulsan el trueque y aparición de formas primitivas de organización social.

Algo parecido ocurrió con la Revolución Industrial: a mediados del siglo XVIII, la economía del Antiguo Régimen seguía siendo fundamentalmente agrícola, y la producción de bienes de consumo, artesanal. El trabajo artesanal apenas si había variado desde la Baja Edad Media, mientras que la agricultura, cuyos rudimentarios métodos no habían evolucionado en los últimos mil quinientos años, proporcionaba a los campesinos los alimentos justos para la subsistencia y para pagar tributos a la nobleza, dueña de las tierras. Pero en las décadas siguientes, la aplicación de una serie de innovaciones técnicas (que sustituyeron el trabajo manual por la máquina y la energía humana y animal por la inanimada) aumentó considerablemente la capacidad de obtención y transformación de materias primas y de fabricación de toda clase de productos a menor coste, y se implantó un nuevo sistema de producción, la fábrica (frente al antiguo taller artesanal), responsable de los grandes flujos migratorios del campo a la ciudad.

Manifestación obrera en Chicago (1886)

De este modo, lo que parecía solamente una mutación o perfeccionamiento del sistema productivo acabó afectando al conjunto de la sociedad. Campesinos pobres y artesanos arruinados, junto con sus familias, pasaron a hacinarse en los suburbios de las grandes ciudades, en cuyas fábricas eran explotados por patronos sin escrúpulos y sometidos a jornadas interminables a cambio de un mísero salario; conforme avanzaba la industrialización, su número aumentó hasta constituir una nueva clase social: el proletariado.

Al mismo tiempo, la burguesía propietaria de fábricas, minas y demás medios de producción incrementaba exponencialmente sus ganancias y su poder económico y político, y el capitalismo mercantil de los siglos previos, basado en los intercambios comerciales, dejaba paso a un capitalismo industrial, basado en la producción de bienes, que quedaría definitivamente implantado como sistema económico. Es decir, por la misma época en que el Antiguo Régimen se veía políticamente superado tras el primer triunfo de la burguesía sobre la aristocracia en la Revolución Francesa, una revolución económica y tecnológica, la Revolución Industrial, originaba o consolidaba tanto los estratos de la actual sociedad burguesa (burguesía y proletariado) como el sistema económico del mundo contemporáneo, el capitalismo liberal.

Organizándose en sindicatos y apoyándose en la huelga como medida de presión, la clase obrera lograría, tras largas y cruentas luchas, suavizar progresivamente su penosa situación y arrancar derechos laborales a los gobiernos burgueses, mientras nuevas ideologías políticas (socialismo, comunismo, anarquismo) aspiraban a remediar las perversiones e injusticias del sistema o a destruir su fundamento: la propiedad privada de los medios de producción. A largo plazo, la Revolución Industrial llevaría a una mejora general en los niveles de vida (visualizable hoy en el abismo que separa el Tercer Mundo de los países industrializados), pero también a las contradicciones, conflictos y desequilibrios (desde los sociales a los ecológicos) inherentes al desarrollo del capitalismo.

La Primera Revolución Industrial

La Revolución Industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII, y desde allí se extendió a diversas áreas del continente europeo. Entre los principales factores que propiciaron el caso británico, convertido en el modelo paradigmático, deben destacarse un crecimiento demográfico relativamente importante, un sector agrícola adecuado y un comercio exterior pujante. Fue precisamente este comercio colonial, muy notable desde el siglo XVII, el que permitió la acumulación de capital necesaria para la inversión industrial y, en unión con un mercado interior en expansión, el que absorbió el aumento de producción derivado de la industrialización.

Sentadas estas premisas, la Revolución Industrial se caracterizó en Gran Bretaña por una serie de avances tecnológicos y organizativos, centrados especialmente en el subsector textil del algodón. Un dato significativo nos indica el crecimiento de esta rama industrial: entre 1785 y 1850, la producción de telas se multiplicó por cincuenta. La causa principal de este desarrollo fue el empleo de máquinas, en una sucesión de desafíos y respuestas que es característica de la producción industrial.

Así, a la introducción definitiva de la lanzadera volante de John Kay a mediados del siglo XVIII, siguieron una serie de invenciones, a menudo casi anónimas, que evitaban el estrangulamiento del proceso productivo: máquinas de cardar y de hilar (la Spinning Jenny de James Hargreaves), el telar hidráulico, la hilandera mecánica y el telar de Edmund Cartwright, inventado en 1785. De este modo se entró progresivamente en una fase de producción masiva de hilo y tejido que contó con la oposición de numerosos operarios manuales, que temían por la pérdida de sus puestos de trabajo. Todavía a principios del siglo XIX los obreros que tejían en telares manuales superaban en número a los operarios de los telares mecánicos de las fábricas, a pesar de que se era consciente de la mayor productividad de estos últimos. En 1813 había unos 2.400 telares mecánicos en Inglaterra; a mediados de siglo, su cifra alcanzaba los 250.000. Con una u otra forma de producción textil, la superioridad británica en el sector era manifiesta.

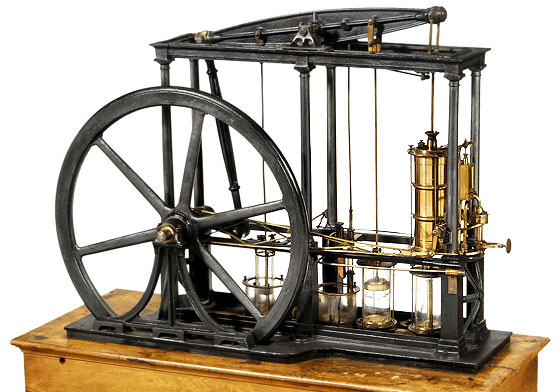

Máquina de vapor

Resultó también fundamental la aparición de una nueva forma de aprovechar la energía: la máquina de vapor. Alimentada mediante carbón mineral (combustible que empezó a ser explotado a gran escala debido al agotamiento de los recursos forestales), la máquina de vapor permitió por fin disponer de una energía independiente de las fuerzas de la naturaleza; los molinos de viento y las ruedas hidráulicas, supeditadas al azar meteorológico y al caudal de las aguas, no podían asegurar un flujo constante de energía. Inventada por el herrero inglés Thomas Newcomen en la primera década del siglo XVIII, la máquina de vapor fue luego perfeccionada por una serie de continuas mejoras que culminaron con la feliz idea de James Watt: en 1769 patentó un diseño que, al margen de resolver la dispersión de la energía y gastar menos combustible, transformaba el movimiento alternativo y rectilíneo en otro continuo y circular.

Fue sin duda la innovación técnica más trascendente de la Revolución Industrial; a partir de entonces, la máquina de vapor se convirtió en una fuente energética casi inagotable, que además podía instalarse en un espacio relativamente pequeño. La aplicación del vapor revolucionó la industria textil (que ya no necesitó de los ríos para mover las cada vez mayores máquinas de hilar o tejer), la minería y la siderometalurgia, además del mundo de los transportes. Desde aquel momento las fábricas ya no dependieron de la energía hidráulica y pudieron establecerse en las regiones más pobladas y mejor comunicadas, posibilitando la concentración de la industria y las finanzas en una misma área, lo que dio origen al nacimiento de las grandes ciudades industriales.

Las máquinas y el nuevo tipo de energía exigían, y a la vez hicieron posible, una organización distinta. La fábrica fue la respuesta a esta situación. La fábrica industrial no solamente suponía un centro de trabajo mayor y más concentrado: era un sistema de producción cualitativamente distinto. En los antiguos talleres artesanales, los artesanos gozaban de la respetabilidad de quien conoce un oficio y de una relativa independencia; desarrollaban una labor especializada y tenían el control del proceso global de producción. La fábrica, en cambio, se caracterizó desde el principio por la neta separación de funciones entre patronos y obreros. El empresario aportaba los medios de producción, supervisaba la fábrica e imponía una férrea disciplina; a los trabajadores, cumpliendo sus órdenes, se les asignaba una fase del proceso de fabricación («división del trabajo»), que ejecutaban de forma repetitiva y mecánica; reducidos a mano de obra no cualificada o a prolongaciones deshumanizadas de la máquina, los obreros vendían sus fuerzas en interminables y rutinarias jornadas.

Fotograma de Tiempos modernos (1936), una cáustica mirada sobre la deshumanización del trabajo

Con cierto retraso respecto del subsector algodonero, también la siderurgia vivió un gran desarrollo en esta etapa. Mejoras sucesivas en los procesos de coquización, refinamiento e inyección permitieron, en una evolución que abarca más de una centuria, abaratar notablemente los costos de producción del hierro dulce; las sucesivas innovaciones posibilitaron un suministro constante a unos precios cada vez más baratos sin necesidad de acudir a la importación de lingotes de hierro sueco y ruso. Estimulada por la demanda de maquinaria y, a partir de 1830, por la eclosión del ferrocarril, la producción creció enormemente: de las apenas 70.000 toneladas de hierro producidas hacia 1790, se pasó a 2,7 millones en 1852.

Ya hacia el final de esta primera etapa de la Revolución Industrial, la aparición del ferrocarril fue otro de los acontecimientos de mayor impacto. Necesitada de un transporte económico y eficiente para el hierro y el carbón (productos voluminosos y pesados), la industria había estimulado, desde principios del siglo XIX, los progresos en ese campo. Richard Trevithick (1771-1833) y George Stephenson (1781-1848) diseñaron las primeras locomotoras impulsadas con vapor, prototipos que terminaron por convertirse en todo un símbolo de la Revolución Industrial.

En 1801 Richard Trevithick construyó un «carruaje de vapor» con el que transportó pasajeros por las calles de Londres; tres años más tarde, una de sus locomotoras accionadas por vapor arrastró una carga de diez toneladas a una velocidad de 8 km/h. En 1830 circuló el primer tren regular de pasajeros entre Manchester y Liverpool; la locomotora The Rocket, diseñada por Stephenson, arrastró el convoy a 30 km/h. La prensa inglesa, alarmada, se preguntó si el organismo humano podría resistir tales velocidades. Desde el principio el ferrocarril triplicó la velocidad de las diligencias de caballos y elevó su capacidad de carga a niveles ni siquiera imaginados.

La locomotora The Rocket (1829), de Stephenson, prestó servicio

en la línea Manchester - Liverpool (Museo de la Ciencia, Londres)

La creación y crecimiento de la red ferroviaria en las décadas siguientes tuvo efectos sumamente relevantes: facilitó los transportes de mercancías y la movilidad de la población (consolidando el crecimiento de las ciudades y la articulación del mercado interior), estimuló la demanda de carbón, maquinaria y productos siderúrgicos y contribuyó a configurar y difundir el capitalismo financiero y empresarial al precisar de grandes capitales para su construcción. El vapor también se había aplicado tempranamente a la navegación tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos; en 1807, el estadounidense Robert Fulton completó la travesía Nueva York - Albany a bordo de su barco de vapor Clermont. El diseño de Fulton quedaría superado con la sustitución de las ruedas de paletas por hélices, pero por el momento el vapor, aunando sus fuerzas con la vela en buques mixtos, permitió cruzar más rápidamente el Atlántico (1819) e inaugurar la primera línea regular de pasajeros entre Estados Unidos e Inglaterra (1840).

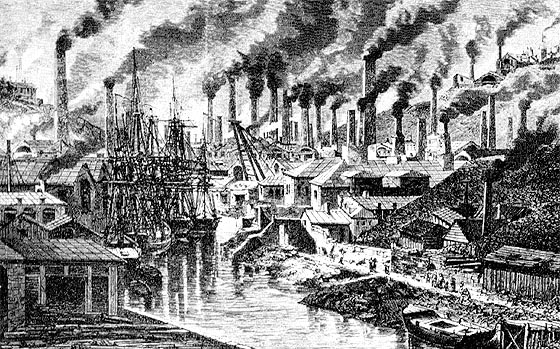

Los dos sectores, el textil y el siderúrgico, fueron los pilares en que se asentó esta primera fase de la Revolución Industrial. Sus efectos fueron tan trascendentes como visibles. La estática sociedad agraria fue sustituida por una sociedad industrial con rasgos modernos: crecimiento económico autoalimentado, urbanización, nueva demografía; vapor, máquinas y fábricas; humos, ruidos y hacinamiento. Tales eran los elementos que configuraban el paisaje de las ciudades industriales de la época (tan vivamente descritas en las novelas de Charles Dickens), en cuyo anárquico urbanismo podía leerse la nueva situación social: insalubres y superpoblados suburbios obreros crecían junto a las fábricas, mientras lujosos palacetes edificados en amplias y ajardinadas zonas residenciales reflejaban el éxito y poder de la burguesía liberal.

A partir de 1830, y sobre todo desde 1840, empezaron a constatarse los primeros signos de desarrollo industrial fuera de Gran Bretaña. En el continente, la Revolución Industrial se extendió principalmente a tres naciones: Francia, Bélgica y Alemania; en el resto del mundo, los Estados Unidos de América iniciaron por esos años su despegue industrial. Sus respectivos procesos de industrialización no podían ser, ni de hecho lo fueron, estrictamente los mismos que en el pionero modelo inglés; pero, a pesar de las décadas iniciales de retraso, hacia 1870 era evidente que las distancias se acortaban con rapidez. A la vez, en esos años se observaba ya el agotamiento de las industrias que se habían modernizado más tempranamente.

La Segunda Revolución Industrial

A partir de 1870, el panorama varió sensiblemente. Los cambios afectaron a todo el complejo industrial. Desde el punto de vista organizativo, las empresas cambiaron de tamaño y de carácter. Las empresas clásicas, creadas por emprendedores capitalistas imbuidos del liberalismo predicado por Adam Smith, vieron disminuir su importancia. Por contra, el gran volumen de las inversiones necesarias para las nuevas industrias impulsó la participación en las mismas de las entidades bancarias. Se inició así la creación de enormes corporaciones financiero-industriales, a menudo con una clara vocación monopolística; frente a las ingenuas suposiciones de Adam Smith, la libre competencia condujo a que, en un ejercicio pérfido o natural de su libertad, los competidores intentasen acabar con la competencia. Su poder económico alcanzó tales cotas que algunos países hubieron de legislar contra su expansión.

En el marco supranacional, la hegemonía inglesa dejó paso a una encarnizada competencia entre diversas naciones. Francia y Alemania, y también los Estados Unidos y Japón, se convirtieron en potencias industriales de primer orden, capaces de socavar, con éxito en muchas ramas, la superioridad de los británicos. En la espectacular expansión de esta etapa y en la necesidad tanto de obtener materias primas como de exportar los bienes resultantes se ha visto la principal motivación del coetáneo imperialismo colonialista, aunque este punto es aún discutido por los historiadores.

Expansión de la Revolución Industrial en Europa

Pero donde el último cuarto del siglo XIX se nos aparece más innovador es en el campo tecnológico. De hecho, la importancia que alcanzó la ciencia en los avances técnicos figura entre los rasgos más relevantes de la Segunda Revolución Industrial. El papel de la ciencia en la Primera Revolución industrial había sido secundario: las invenciones de aquella etapa fueron relativamente simples y producto más del ingenio de personalidades individuales abocadas a la experimentación práctica que de elaboraciones teóricas; las fuentes energéticas más utilizadas (carbón, vapor) no eran nuevas, como tampoco las materias primas esenciales. A partir de 1870, en cambio, se produjeron notables avances en la tecnología científica: se introdujeron materias primas que requerían un proceso previo de transformación para su empleo (petróleo o caucho), se generalizaron los laboratorios de investigación y surgieron industrias mucho más tecnificadas. Nuevos materiales, nuevas materias primas y nuevas fuentes de energía reemplazaron con ventaja a las ya conocidas, mientras algunos sectores industriales recientes se situaban a la cabeza de la producción.

Uno de los rasgos más sobresalientes de estas décadas finales del siglo fue la sustitución progresiva del hierro por el acero, una aleación de hierro y carbono dotada de mayor dureza y plasticidad. Aunque conocido y producido desde hacía siglos, el acero sólo pudo ser obtenido a bajo coste a partir de las sucesivas invenciones y mejoras de Bessemer, Siemens-Martin y Thomas-Gilchrist, introducidas entre 1856 y 1879. El aumento de la producción fue entonces extraordinario: hacia 1890 la producción de acero superaba ya a la de hierro, y las 125.000 toneladas fabricadas en 1861 se habían multiplicado por ochenta en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Las inversiones requeridas para el montaje de plantas originaron grandes concentraciones industriales (United Steel en Estados Unidos; Krupp y Thyssen en Alemania).

La industria química, considerada ya en aquella época como básica, se desarrolló también de forma muy importante. Los conocimientos de química orgánica permitieron la elaboración de tintes, colorantes, fibras artificiales e incluso de las primeras sustancias plásticas, como el celuloide y la baquelita. Con la introducción del método Solvay (debido a Ernest Solvay), la fabricación de sosa cáustica a partir del amoníaco redujo su coste y permitió su aplicación a la industria del jabón, textil, papelera y del cristal. En Alemania tuvo particular realce la producción de abonos minerales como los fosfatos, el ácido fosfórico y la potasa, con amplias repercusiones sobre la agricultura, al mejorar el rendimiento de las cosechas.

En lo referente a las fuentes y formas de producción de energía, la Segunda Revolución Industrial estuvo marcada por dos aportaciones que se revelarían esenciales en el siglo XX: el motor de combustión interna y la producción industrial de energía eléctrica. La irrupción del motor de explosión, a partir de 1860, facilitó la explotación completa de todos los derivados del petróleo, al tiempo que permitió el desarrollo de un sector nuevo, el petroquímico, que aprovechaba para calefacción doméstica e industrial lo que hasta el momento se consideraban desechos o residuos inutilizables. El empleo del petróleo como combustible en los barcos de transporte y de guerra, con un destacado rendimiento, supuso su introducción en un mercado que hasta el momento utilizaba el carbón como única fuente de energía; su apogeo no llegaría hasta el siglo siguiente, con la popularización del automóvil.

Aunque la producción de electricidad tenía como objetivo inicial la iluminación, bien pronto se evidenciaron sus múltiples ventajas: el motor eléctrico era ideal por su flexibilidad y sencillez de uso, y la electricidad, además de económica, podía transportarse con facilidad. Este último aspecto tuvo importantes consecuencias, pues, con la electricidad, las fábricas pudieron al fin alejarse de las fuentes de energía. Mientras la rueda hidráulica estaba sujeta a los ríos, y la eficacia de la máquina de vapor dependía en buena medida de su proximidad a los yacimientos de carbón, la energía eléctrica hizo posible que la localización industrial obviara estas condiciones.

Las aplicaciones de la energía eléctrica fueron múltiples: la iluminación (desde que el estadounidense Thomas Edison patentó en 1879 la lámpara de filamento incandescente), las comunicaciones a larga distancia (telégrafo eléctrico, teléfono, radio), los transportes (ferrocarriles y tranvías) o los procesos químicos de la industria. Su difusión originó grandes compañías de material eléctrico (Philips en Holanda, A.E.G. en Alemania, General Electric y Westinghouse en Estados Unidos) y dio gran relevancia al cobre, empleado como conductor; Estados Unidos, Chile y México fueron los principales productores. La electricidad se convirtió en la energía alternativa para el desarrollo industrial de aquellos países que no poseían importantes yacimientos de carbón y, en cambio, disponían de condiciones naturales para instalaciones hidroeléctricas (Canadá, Italia, Suiza).

El desarrollo industrial desde la «Gran Guerra»

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la evolución de la economía durante los dos decenios del período de entreguerras (1918-1939) mostró dos caras contrapuestas, separadas por la profunda crisis que se inició con el «crack» financiero de 1929. Las variaciones de la producción industrial de los Estados Unidos, convertidos en la primera potencia económica a partir de la «Gran Guerra», pueden servir de guía para observar el desarrollo de la industria durante esta etapa. Durante los años veinte, la economía norteamericana registró un ingente crecimiento en la fabricación de electrodomésticos (la producción anual se multiplicó por diez) y de automóviles (la producción aumentó un 300 por 100 entre 1922 y 1929). También la industria de la construcción se mostró pujante. Por contra, sectores ya antiguos, como el textil, el de la extracción de carbón o el de los ferrocarriles, manifestaron un notorio declive.

Con la crisis financiera de 1929, la producción industrial se hundió de forma alarmante en la mayoría de las naciones, en especial en las más poderosas. En el verano de 1932, la industria mundial apenas se mantenía en el 60 por 100 del nivel alcanzado tres años antes; en el caso norteamericano, únicamente al final de la década de los treinta fue equiparable a la de 1929. Desde el punto de vista de la tecnología industrial, el período de entreguerras se caracterizó por el desarrollo y la mejora de procedimientos ya conocidos con anterioridad. Quizás la novedad más importante fue la progresiva introducción en muchas ramas de la industria, como técnica organizativa, de la producción en serie, exitosamente aplicada desde 1908 por Henry Ford en sus factorías automovilísticas.

Cadena del montaje del Ford T

Las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) significaron en cambio un desarrollo sin precedentes para la industria. La evolución de la media anual del crecimiento de la producción corrobora este hecho. En los inicios de la Revolución Industrial, la tasa fue del 1,5 por 100. Durante la Segunda Revolución Industrial, y hasta mediados del siglo XX, dicha tasa aumentó hasta el 3 por 100, y entre los años 1948 y 1971 llegó al 5,6 por 100. A este incremento contribuyeron no sólo las potencias industriales tradicionales (Europa, Estados Unidos, Japón, la URSS), sino también otras naciones de la periferia capitalista y algunos países del bloque socialista.

La clave de la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial radica en los impresionantes avances de la investigación científico-tecnológica, que se ha convertido en un elemento esencial del crecimiento industrial. El énfasis tecnológico se orientó a la fabricación de gran cantidad de nuevos productos que favorecieron la extensión del consumo a cada vez más amplios sectores sociales. Las innovaciones que más impactaron en esos años derivan del auge de la electrónica, del desarrollo de nuevos materiales plásticos y de la progresiva automatización del proceso productivo. Esta última, secuela lógica de la producción en serie, fue organizativamente decisiva, al permitir el ensamblaje de las cadenas productivas en un desarrollo continuo. De esta manera, muchos trabajos industriales vieron reducida la participación del hombre al mero control del proceso.

Sin embargo, bajo esta apariencia de bienestar y progreso visible sobre todo en las sociedades occidentales, calificadas de "opulentas" por el economista John Galbraith, se escondían graves desequilibrios y debilidades que las «crisis del petróleo» de la década de 1970 (y las acaecidas cíclicamente con posterioridad) se encargaron de mostrar. La crisis de 1973 marca un punto de inflexión; el aumento de los precios del petróleo coincidió con un estancamiento de la demanda internacional, y los países ricos necesitaron transformar los procesos de trabajo para seguir compitiendo. El incremento de los salarios, el de los precios del suelo en las áreas urbanas y las mejoras en las condiciones de trabajo representaban un alto coste empresarial que dio lugar a un traslado («deslocalización» en la jerga neoliberal) de fábricas hacia países del Tercer Mundo, donde la mano de obra era abundante y mucho más barata, y a la mecanización e implantación de nuevas tecnologías que han refinado hasta la sofisticación la automatización de tareas, con la consiguiente supresión de muchos empleos. Desde entonces, el modelo de la industria mundial se encuentra sometido a una profunda revisión estructural que aún hoy se sigue viviendo.

Cómo citar este artículo:

Tomás Fernández y Elena Tamaro. «» [Internet].

Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en

[página consultada el ].

Editorial Biografías y Vidas

Editorial Biografías y Vidas